Nous errâmes toute la matinée en quête de quelque

chose de tendre pour la pointe de mon poignard. En vain.

Au temps de midi, nous dévorâmes un plat de

lentilles chez Behrouz, un riche marchand, un ami de ma famille. La question de

mon poignard trouva son chemin dans la conversation.

« Veux-tu, mon cher

Ali Abed, que je t’offre un agneau ?, dit le marchand. Tu pourrais le

sacrifier dans la cour, chez tes parents, mon esclave pourrait t’assister. Je

serais honoré de faire ce don à ta famille.

— Qu’en dis-tu ?,

soutint Khorshid, mon professeur, les mains jointes contre ses lèvres en signe

de concentration (signe que je devais bien réfléchir à ma réponse).

— Cette proposition

m’oblige, monsieur, dis-je à mon hôte. Vous êtes bien aussi généreux et fiable que

mes parents le disent. Mais mon désir d’utiliser mon poignard n’est pas animé

par la pensée d’un sacrifice.

— Pourtant, objecta le

marchand, offrir un sacrifice à Allah est un acte tout à fait noble et digne

pour ce poignard.

— Cela est vrai, Behrouz.

Mais… Je veux avant tout trouver à ce poignard un usage qui m’instruise sur ce

que je suis ou sur ce que je veux être.

— Que voilà un petit garçon

bien enseigné !, s’enthousiasma-t-il. Tu dois avoir un professeur

remarquable. », dit Behrouz avec un clin d’œil appuyé à mon précepteur.

Nous

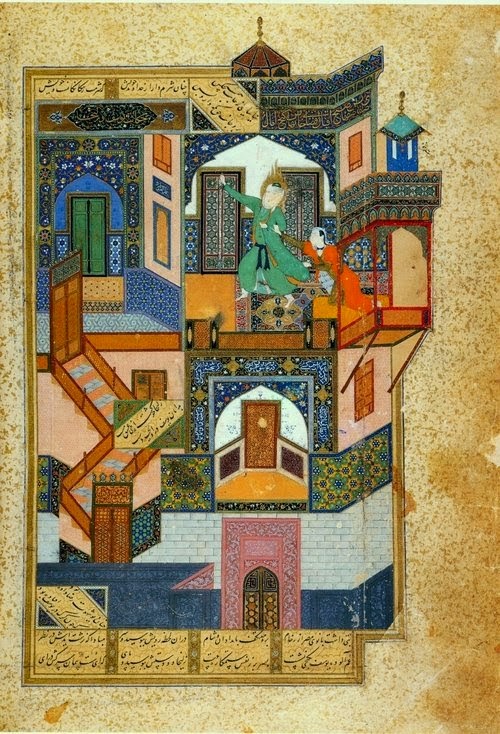

reprîmes ensuite notre errance dans la ville et ses alentours, ponctuée par les

prières à la mosquée.

L’après-midi était très chaude et nous fûmes

accueillis par de nombreux amis de ma famille et de mon professeur. Tous

avaient leur mot à dire sur le poignard et sur l’utilisation qu’ils en auraient

fait.

En fin de compte, nous rencontrâmes un de mes

cousins, Abed Salem, un garçon un peu plus âgé que moi pour lequel j’ai

toujours eu un profond respect. Il me montra son propre poignard et me dit

qu’il avait longuement réfléchi au problème, lui-aussi, et qu’il ne lui avait

jamais trouvé de meilleur usage que l’acte de tailler ou graver le bois, qu’il

s’agissait de trouver le bois tendre et l’offrir au fer tranchant et qu’ainsi

s’accomplissait l’un des désirs de Dieu : que l’homme soumette et transforme

la nature.

« Que dis-tu de cela ?, fit mon

précepteur. Veux-tu que nous allions chez le marchand chercher une bonne

tablette de bois, pour ton couteau ? »

Je fus un peu dépité de cette proposition, mais

je pris le temps d’y bien réfléchir. J’étais épuisé par mon imagination

héroïque et guerrière ; je n’avais cessé d’envisager une bête ou un homme

forcené attaquant un petit enfant ou une faible grand-mère, et qui eût alors

mérité un coup vengeur de ma part. Je désirais porter un simple coup d’estoc

dans la chair d’un agresseur, pour interrompre une injustice. Peut-être

rêvais-je de la gloire éclatante des héros du Shah Nameh, Le Livre des Rois,

comme Rostam, le plus fort de tous, qui parvint à tuer l’immortel Isfandiar en

lui blessant les deux yeux d’une seule flèche à double pointe, ou comme

Fereydoun qui terrassa le roi-serpent Zahhak et l’enchaîna au mont Damāvand ?

Mais, si je prolongeais ma pensée, que se

passerait-il une fois porté dans la chair le coup de poignard ? La plaie saignerait ;

mon odieux ennemi agoniserait, il aurait des râles douloureux, il m’attraperait

par la chemise et me supplierait de l’aider ; il me couvrirait de son sang

fluide, chaud et collant… Décidément, Allah n’avait que trop bien écouté ma

prière : il m’envoyait de nouveau d’horribles visions…

Finalement, éreinté par ces images morbide, je

dis : « Oui… Je serais enchanté de trouver une tablette de bon bois

et d’essayer mon poignard sur elle. »

Le professeur fit pour mon compte les louanges

d’Allah ; ma réponse l’avait mis de bonne humeur.

Nous nous procurâmes donc une petite planche de

tilleul que je choisis avec soin.

« Que veux-tu y

graver ?, demanda mon professeur.

— Mon nom, dis-je.

— Le nom d’Allah pouvait

être une meilleure réponse, mais ce n’était pas le but de notre

journée… », dit mon professeur en souriant pour lui-même.

Et il me montra comment m’y prendre avec le

poignard pour réaliser des lettres dans le bois. Ce n’était pas facile de

maîtriser le sillon, de creuser sans fendre, de suivre l’arrondi des lettres,

de conserver de bonnes proportions dans la calligraphie. Je m’appliquai, dans

la relative fraîcheur de l’ombre du patio de mes parents. Khorshid commentait

longuement mon prénom :

« Ali, le très haut, et Abed, le serviteur… C’est une invitation à

l’humilité et, en même temps, à la conscience d’une très haute dignité,

vois-tu, Ali Abed ? Tu es d’une famille de Khans, qui sont en de nombreux

lieux les maîtres du territoire, et on t’a donné le prénom le plus fiable qui

soit, le prénom de celui qui saura servir avec le plus de tact, le plus

d’esprit, celui en qui on aura confiance, le meilleur conseiller. Tu es le

garant d’un ordre des choses, au sommet du royaume. C’est un prénom qui

pourrait convenir à un grand vizir. Mais serviteur

peut aussi signifier serviteur d’Allah,

ainsi Ali Abed peut également être un nom d’imam ou de roi. Applique-toi bien

sur la calligraphie de ton prénom, car la beauté, la noblesse des lettres que

tu graves est le reflet de ta détermination à être le véritable Ali

Abed… »

Je terminai à la lueur de quelques bougies que je

me fis porter. Je soufflai sur les copeaux, je ponçai le bois en refaisant tout

le tracé des lettres, puis admirai mon ouvrage.

« Du premier coup, tu as réalisé un travail

splendide. », fit mon maître.

Le lendemain, nous présentâmes à mon père et à ma

mère la tablette sur laquelle j’avais gravé mon nom. Mon précepteur fit le

récit de notre journée. Mon père s’enthousiasma, il se répandit en

remerciements à Dieu et me félicita très chaleureusement. Puis il dit que le

temps était peut-être déjà venu de me présenter à la cour, à Ispahan.

Les adultes firent ensuite des discours où ils tressaient

à l’avance mes futurs succès, ces paroles enflaient mon orgueil et mettaient au

supplice ma timidité. Mon professeur renchérissait sur la fierté qu’il tirerait

de mon éducation devant ses collègues savants d’Ispahan… »

« Qu’est-ce que vous

en pensez ?, s’interrompit soudain Bibi-Gol. Ce n’est que la première

partie de ce que je voulais vous raconter.

— Mmh… J’aime bien ce petit

Ali Abed, dit Arach. Il est sensible…

— Ça me plaît, dis-je de

mon côté.

— J’ai ajouté quelques

petites choses au texte original, dit Bibi-Gol. Par exemple, la description de

Yazd depuis le désert n’est pas faite dans le texte que j’ai recopié. L’auteur

dit « Yazd » et pense que son lecteur sait à quoi ressemble la ville.

Initialement, ce récit a attiré mon attention, parce qu’il ressemble presque à

un conte.

— Oui, convint Arach. L’histoire

du poignard, objet symbolique qui initie une mise à l’épreuve du héros. Sous

forme de conte, on verrait bien une journée où Ali Abed rencontrerait

successivement le rat pollueur, le chien brutal, puis un assassin sans

scrupules. Trois rencontres. Il débarrasserait la ville du rat et des maladies,

pour le soulagement du peuple. Puis il ferait la peau du chien au grand bonheur

des marchands. Enfin, il rencontrerait

l’assassin qu’il tiendrait en respect grâce à son poignard, au moment où

celui-ci s’apprête à tuer la princesse locale. Après cela, il obtiendrait la

main de la princesse...

— Ali Abed a neuf ans…,

rappelai-je mon ami à la réalité.

— Oui, mais d’ailleurs je préfère

cette histoire vraie. Et tu as la suite, Bibi-Gol aimée ?, interrogea

Arach.

— Oh oui, et ça va te

plaire, mon cher Arach. Je vais sauter encore quelques pages, pour en venir au

moment où Ali Abed, quelques mois plus tard, se rend à Ispahan chez le cousin

de son père, accompagné par Khorshid, son professeur.